富士ヒルクライム2025に参加してきました

『人の一生は重荷を負うて遠き道を行くが如し』とは、あの徳川家康の遺訓。

辛抱強さで天下を取ったとも言われる戦国武将がこんな言葉を遺すのなら、我らサイクリストも苦しみを甘受して山を登ろうというものです。1)個人の感想です

去年初めて参加してきて、興奮と大変さの極みを味わった一大サイクルイベントに、今年も参加してきたのでレポートさせていただきます!

※昨年参加した富士ヒルクライム2024のレポートも合わせてご覧いただくと、何割か増した魅力を感じていただけるかと思います!

事前練習編

大会の名前にも入っている「ヒルクライム」は、自転車で坂を登ることをメインとした競技形態です。

富士ヒルクライムの場合、富士山の麓にある公園(富士北麓公園)から、五合目までの道を自転車で登っていきます。

重力に逆らってペダルを回し続けることになり、平地の走行に比べても断然、負荷が高いので

事前の準備、つまり練習が欠かせません。

弊社エージェントグローには「AG非公式自転車部」があり、自転車をこよなく愛する自転車部メンバーで

4月には、神奈川県にあるヤビツ峠を登りに行きました。(その時の練習レポートはコチラ!)

また、峠を一回登っただけでは、長く険しい富士山の登り坂を十分なペースで登り切れるとは思えなかったので

近所の激坂、ヤビツ峠のソロ登坂2)南側からの表ヤビツ、北側からの裏ヤビツの両方を登りましたなどを繰り返し、力を蓄えていきました🦵

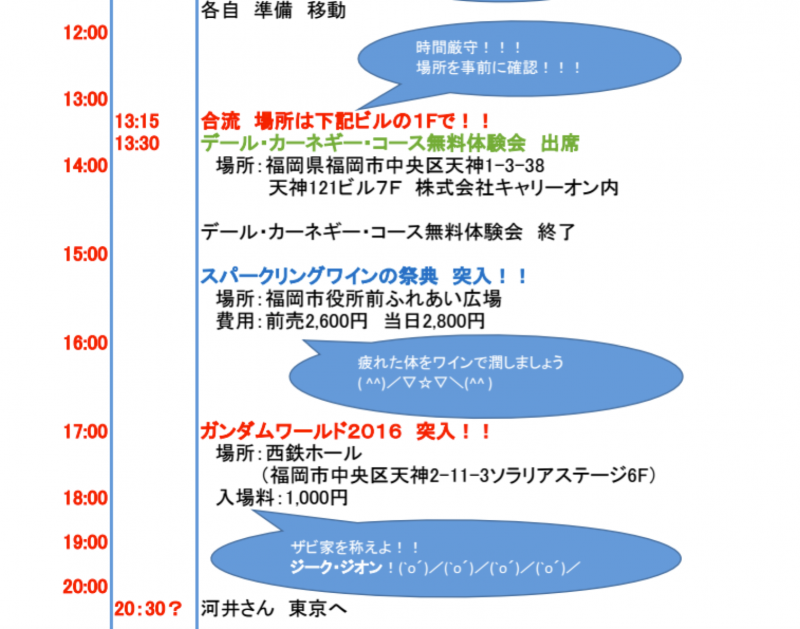

前日編

富士ヒルクライム2025の開催日は6/1(日)でしたが、会場受付は前日なので

5/31(土)に現地へ移動します。

自転車を持って行くとなると、自走3)現地まで自分で走る。数十kmから100km以上走って集合する勢力も一定数居るんですよ…や輪行4)専用の収納バッグへタイヤ等を外して収納。電車やバスに積み込んで移動するなどの選択肢もありますが、今回は事前にWebで駐車場を取り、車へ自転車を積んでいきました。

中列のシートの間が空いているウォークスルータイプだと、自転車の分解が不要なのは助かりました👍

…ただ、この日は出発時点から雨。

現地へ車を走らせる間も雨。

そして、現地へ着いても雨。しかも寒い。

明日の出走も不安がよぎります🥶5)会場アナウンスでは「明日のゴール予想気温は5℃でーす!」とな…

山頂のゴールは標高が高く、麓よりもかなり冷え込むため

山頂で受け取る荷物を事前に預けることができるのですが、そもそも麓の時点で寒いと

手元に持っておくもの、先に運んでおいてもらうもののチョイスに悩みました。6)防寒着は最初から着ておいたほうが良い?でも走っている最中に暑くなるかも?など。

会場には受付のほか、自転車メーカーやウェアのブースが並ぶ「サイクルEXPO」が開催されており

今年はここでサイクルジャージ7)通気性がよく、背中に小さな荷物を携帯できるポケットなどが付いています(人生初!)を調達し、明日のイベントで着用することに決めました!

今回泊まるお宿は、御殿場のホテルへ。

AGからの出走組は3名で、社長の河井さんのご厚意で同じ宿を手配していただきましたm(_ _)m

しっかりと食べ、ゆっくり風呂に浸かり、明日の早いスタートに備えて、PM9:00頃に早めの就寝😴

当日編

晴れた!晴れました!

きのう、あれだけ空模様が心配だったものの

当日会場入りする頃には、すっかり晴れ!やったね!

お宿のある御殿場から、スタート地点の富士吉田市まで車を移動して

自転車のパーツを組み立てたり、空気を入れたりと

昨日とは全く違う陽気の中、出走に向けた準備は進みます。

…ん?陽気?というか、むしろ暑いぞ?

晴れてどんどん気温が上がり、会場のアナウンスによると

なんと我々のスタート時点では、30℃近くになっていたとか。。

きのうの寒さもあって、警戒して着ていたインナーの長袖が暑い🥵💦

会場の荷物預かりスポットもあったので、来年の衣類の調節は着脱可能な上着にしようと心に決めたのでした。

さて、いざスタートしてからの様子なのですが、去年の出走時には途中で写真を撮っていたものの

今年はガチで記録を狙いにいこうと考えていたため、写真を撮っておりませんでした😅

主催者側が用意した写真撮影サービスで、素晴らしい写真を撮っていただいたので、一枚だけご紹介。

こんなに構図の良いライド写真、生涯ナンバーワンでは…?

いえいえ、来年もより良いのを撮っていただけるよう、しっかり鍛えて出走します!

ヒルクライム自体は、前日のサイクルEXPOのゲストライダー講演で聞いた

- とにかく最初にペースを上げすぎない8)富士ヒルクライムは二合目くらいまでの斜度が険しいので、ここで張り切りすぎると終盤もたなくなる

- 息は多く吐けば多く吸えるから、テンポ良く吐く9)自転車マンガのOVER DRIVEでも似たようなこと言ってた

を意識することで、最後まで呼吸のペースと出力を安定させることを意識した結果

4.5合目ほどに待ち受けるほぼ平坦ゾーンも40km/h前後のスピードを出すことができ

最後に待ち受ける急坂もダレることなく、ゴールへ飛び込むことが出来ました!

2時間近くも登坂は続くので、ゴール後の体力は空っぽ。

ゴールに運んでおいてもらった荷物に入れた補給食をしっかり摂ってから、下山を始めます。

下山時は30分以上、ブレーキを握りながらの走行になるので、安全第一でいきます。

遠足は家に着くまで。ヒルクライムは下山が完了するまで。

気を抜かずに帰りましょう。

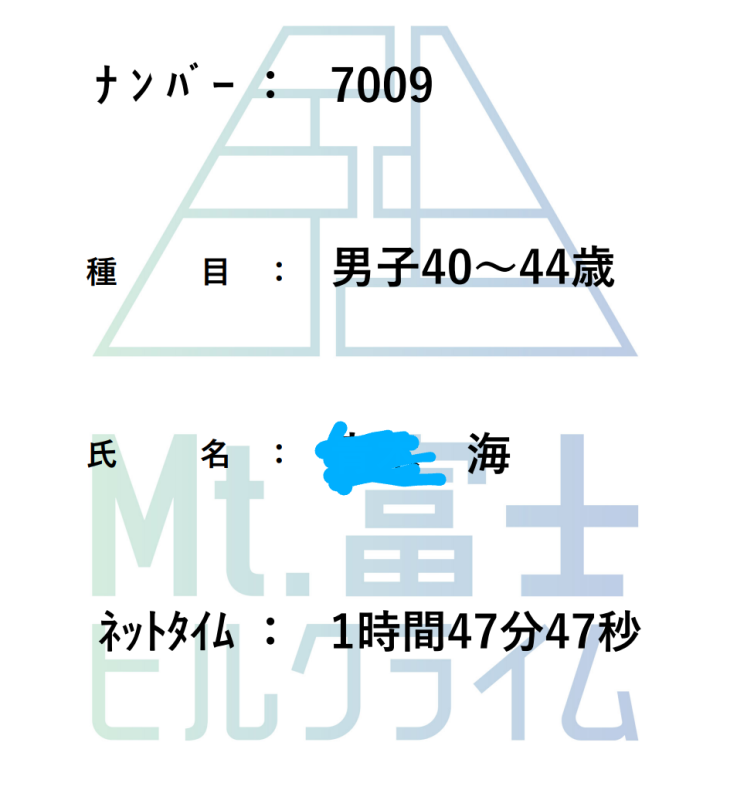

下山後はタイムの測定機器を返却して、認定証を発行。去年のタイムから10分以上縮みました💪

スタート地点まで戻ってくると、地元の美味しい「吉田のうどん」が出迎えてくれます。

うどんをしばらく堪能していると10)他にもホットドッグやらサンドイッチやらカレーも堪能していました、残りの2人も山頂から戻ってきました!

聞くところによると、河井さんは自己ベストを30分以上も更新したのだとか。スゴイ!

自分の可能性に挑戦できるヒルクライム、素敵ですね。

今回手にしたフィニッシャーリング11)いわゆる完走記念品の色は、前回と同じブルー。

フィニッシュタイムが1時間半を切るようになれば、色が変わってブロンズリングを貰えます。

まだ15分以上タイムを縮める必要があり、簡単な道ではありませんが、いつかは手にしたいものです…!

来年は一緒に登りませんか?

2026年の富士ヒルクライムは、例年通りであれば1月頃にWebエントリーが始まります。

つまり、今から始めれば半年以上は準備期間に充てられます!

ヒルクライムは楽なスポーツとは言えませんが、繰り返し続けていくうちに自分の進歩が分かったり、自分の力で色々な景色を見に行くのが病みつきになります😍

ぜひ!AG非公式自転車部と一緒に練習して、いい景色を見に行きましょう!待ってます!

注訳はこちら

| ↑1 | 個人の感想です |

|---|---|

| ↑2 | 南側からの表ヤビツ、北側からの裏ヤビツの両方を登りました |

| ↑3 | 現地まで自分で走る。数十kmから100km以上走って集合する勢力も一定数居るんですよ… |

| ↑4 | 専用の収納バッグへタイヤ等を外して収納。電車やバスに積み込んで移動する |

| ↑5 | 会場アナウンスでは「明日のゴール予想気温は5℃でーす!」とな… |

| ↑6 | 防寒着は最初から着ておいたほうが良い?でも走っている最中に暑くなるかも?など。 |

| ↑7 | 通気性がよく、背中に小さな荷物を携帯できるポケットなどが付いています |

| ↑8 | 富士ヒルクライムは二合目くらいまでの斜度が険しいので、ここで張り切りすぎると終盤もたなくなる |

| ↑9 | 自転車マンガのOVER DRIVEでも似たようなこと言ってた |

| ↑10 | 他にもホットドッグやらサンドイッチやらカレーも堪能していました |

| ↑11 | いわゆる完走記念品 |